文明歷史

歷史,乃是權力的展現。

歷史從未被靜靜的留在過去,而是被當代人類積極地使用,用以改變人類的思維與行動。掌控知識的權力者往往透過挪用真實與虛構的過去,賦予國家、族群、家族與個人古老的象徵,詮釋歷史主體與外部因素之間的關係,進而打造集體記憶驅使人民行動。

文明與野蠻的對照,無論是從三皇五帝夏商周一路至宋元明清中華民國,或荷蘭殖民、明鄭清領、日治到民國的島嶼四百年歷史,推崇農耕、人口集中、國家發展的歷史論調仍顯而易見。歷史奮力的描述城市發展、開疆闢土、現代化的優越生活,國家體系如何征服、引誘、捕獲所謂遊蕩在外的野蠻人,將其人與土地紀載於國家的帳冊上。

透過文史紀錄,強權、帝國的眼光生產了我們對於歷史的認知,從荷蘭東印度公司的貿易調查、傳教士對於地方社會的分析、日本帝國殖民台灣後興起的人類學研究、乃至國民政府對於邊疆社會的統治,台灣島嶼的居民一再的被觀看,於國家歷史上欠缺發聲、展現主體的權力。

文明與野蠻的對照,不斷再現於殖民者與被殖民者、漢人與原住民、外省人與本省人的關係中,並以此留下大量的文獻紀錄。

直至解嚴後,台灣的本土意識才漸漸的被聽見,縱使歷史不再被國家所壟斷。

在找回歷史主體性的過程中,漢人、客家人或閩南人,慶幸的得以運用文字紀錄生活的日常與戰亂的曾經。台灣,縱使經歷外來政權的壓迫,被貶為帝國邊陲與荒無之地,只要這些文本沒有被燒毀,仍能保有重新解讀、詮釋、挑戰歷史的可能。但對於那些缺乏文字記錄的生活,終將因缺乏史料而喑啞於歷史的舞台。

島嶼的先民,如平埔族、高砂族(無奈仍需透過國家的語言描繪歷史的他者),因缺乏具體的紀錄而失去歷史的發言權,在以漢人為主體的歷史敘事中,被野蠻化、刻板化與浪漫化。而這些被以他者描繪的人們,無法在歷史中找到容身之處,逐漸消失在島嶼的記憶之中。或許我們仍能樂觀的說,藉著考古物質的遺留、口述傳說的詮釋、預言與信仰故事,仍有機會揣測先民的生活,但對於所謂歷史、文化與知識的細節,大多已隨著時代而模糊。

縱使在看似多元包容的當代台灣,國家仍挾著對於國家外社會的無知,將他者描繪為、無知、缺乏文化的動物。如此對於異族的歧視仍,始終鮮明的刻畫於我們的記憶、歷史書寫之中,也時常體現於人們的日常生活。

透過《反穀》一書的反思,開啟了我對於新竹史可能性的想像,在新竹建立城市之初,城市外的生活如何可能,群體之間如何互動,成為有趣的課題。

歷史的起始點:從城隍開始的新竹

理解歷史的方法有很多,可以圖像繪畫、神話傳說、考古遺址呈現,但沒有一種能像文字書寫一樣因鉅細靡遺而具真實性。

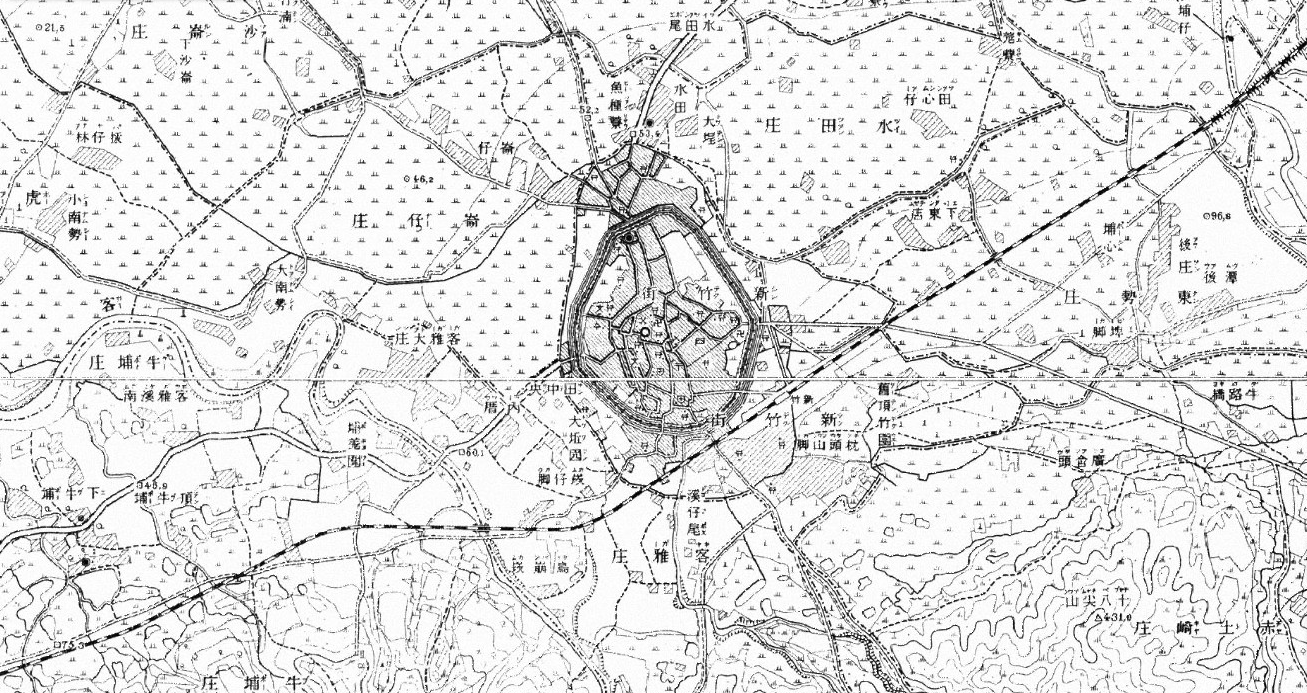

搜尋新竹歷史,總是描述城市如何從(漢人)信仰中心城隍廟展開,(漢人)如何開疆闢土,(漢人)清朝如何治理淡水廳竹塹城,一路到日治時期與民國政府。無論是內容或用字遣詞,我們都習慣將新竹敘述為漢人-國家的城鎮空間,一套由移民、農耕定居者、商業發展、國家政府所組成的城市發展史,當中固然包含了一群無名、粗魯、野蠻但已被驅逐、同化的先住民。

對於歷史的詮釋,新竹的邊界近乎等同於移墾社會的邊界,歷史書寫者擅長使用開發、開墾、建城、拓荒的字眼,頌揚著土牛番界所象徵的文明領土。新竹的故事從廟宇、街道城市開始,彷彿這塊土地的生命有個起始點,圓心開始自內而外的擴散。關於城牆外的故事,我們不僅一無所知,還將其忽視否定。

對於已被遺忘的他者,對於城市疆界之外的歷史,我們始終缺乏敘述說明的能力。但作為歷史的使用者,我們仍需清醒於歷史創造的魔幻時刻,意識著文字因立場、情緒、誤解所產生的失真與局限,非將歷史視為真實過去的證明,而是待詮釋的文本。

野蠻記憶保存

或許失去的話語權難以再回到當代進行政治角力,但對於即將消逝的記憶,我們或許還有機會將其保存。人們因有了更多紀錄的手段,文字不再只是對於社會生活的唯一紀錄,透過影像、聲音等其他方式,異質於國家、城鎮、文明的故事,仍可能被留在島嶼的共同記憶。

在文明我們的霸權底下,在對於野蠻他者的否定中,唯有當人們保有充足的歷史意識,才得以使歷史成為共同體多元、正義、和解的場域。

書名:《反穀》

穀物是食糧還是政權工具?人類為農耕社會付出何種代價?一個政治人類學家對國家形成的反思

作者: 詹姆斯.斯科特 James C. Scott

譯者: 翁德明

出版社:麥田